こんにちは、あとりです❤️

京都、『輪違屋』、「京の夏の旅」に行ってきました。(23年8月23日)

置屋(おきや)『輪違屋(わちがいや)』はJR丹波口駅から徒歩約7分です。

『輪違屋』は、「島原」と呼ばれる花街にあります。

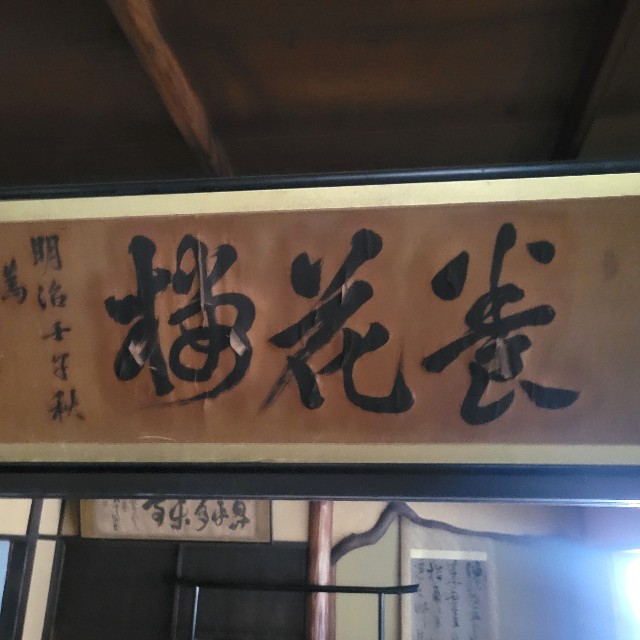

【輪違屋】

「島原」は、正式には「西新屋敷」といい、寛永18年(1641年)に六条三筋町から現在地へ移った時「島原の乱」のような騒動だったことから「島原」と呼ばれるようになりました。

公許の花街として発展しましたが、現在は「角屋(すみや)」、『輪違屋』、「島原大門」のみが残っています。

『輪違屋』特別公開

23年7月8日~8月31日、9月16日~24日

拝観料 800円

『輪違屋』は、元禄年間(1688~1704年)の創業で、太夫を抱える置屋(おきや)兼お茶屋として現在も島原で唯一営業を続けています。

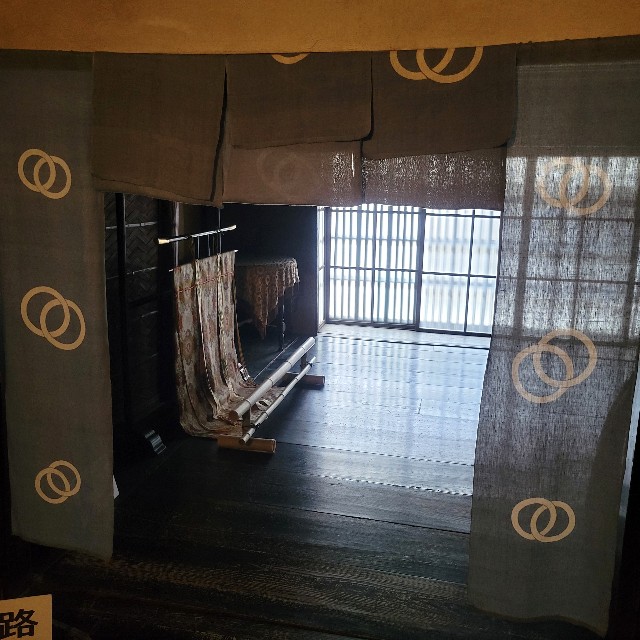

置屋は抱える太夫・芸妓などを揚屋や、お茶屋、料亭などに差し向けます。

建物に入り、拝観受付を済ませました。

1階は写真撮影出来ました。2階は撮影禁止でした。

あかりとりの窓枠に『輪違屋』の家紋が入っています。

『輪違屋』は、元は「養花楼」という名前だったそうです。

天井のライトの周りの、エンジ色のひょうたんの壁紙がすっごくかわいい❤️

これを見つけた時は大興奮でした❗

「赤漆」で描かれているそうで、とても高価だとガイドの方に教えてもらいました。

ライトの和紙の部分にも「輪違屋」の家紋が入っていました。

こちらの床柱もとても高価なものだそうです。

さりげなくあちこちに高価なものが使われています❗

1階の奥にある主座敷・「主の間」へ移動しました。

「主の間」の前の庭園です⤵️

お庭に稲荷社がありました。

【主の間】

「主の間」の中に入りました⤵️

【吉野太夫の掛け軸】

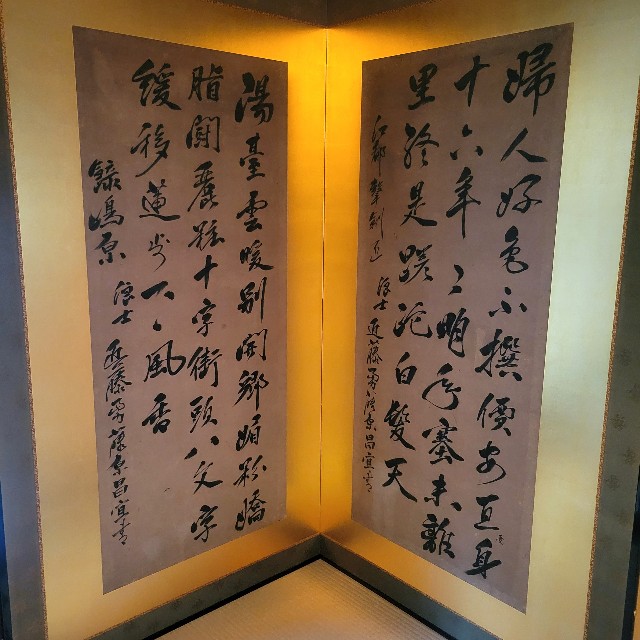

【近藤勇の書の屏風】

近藤勇の書を屏風に仕立てたものです。

畳には和ろうそくのろうが垂れた跡がありました。

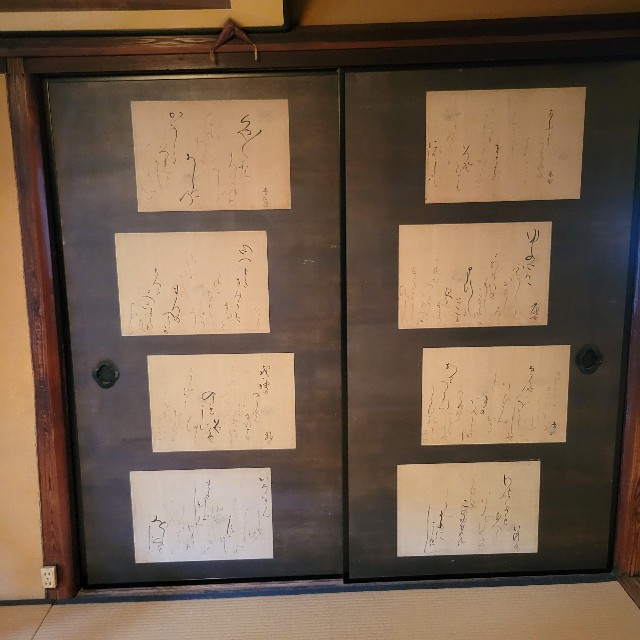

太夫の書いた手紙だそうです。

座敷の奥に庭園がありました。

【キリシタン燈籠】

キリシタン燈籠の奥に茶室があります。

あっ❗❗

にゃんこちゃん❗❗

ガイドさんの話では、窓を開けるとすぐに入ってくる人懐っこいネコだそうです。

「主の間」の周囲の屋根は、柱の支えがない幅広の軒(のき)です。

柱がないため、さえぎるものがなく、庭園が美しく見えます。

てこの原理でバランスをとっているそうです。

軒にあかり取りがありました。

あかり取りがあるため、幅広の軒でも明るいそうです。

2階へ行きました。

手すりは「サルスベリ」だそうです。

急な階段で登り降りが大変でした。

こんな急な階段を、何枚も重ねて重くなった着物を着た太夫さんが登り降りしているんですよね。これは大変だぁ❗

【傘の間】(公式サイトからお借りしました)

「傘の間」は、銀箔の無地のふすまに道中傘(どうちゅうがさ)を貼りこんでいます。

桂小五郎筆の掛け軸が床の間に飾られています。

ふすまの大きな丸い傘が迫力のある、男性的な部屋でした。

【紅葉の間】(公式サイトからお借りしました)

「紅葉の間」は壁に本物の紅葉を塗りこんで乾燥後に取り出しそこに着色をしています。

紅葉が明るいポップな色で塗られていて、「傘の間」とはまた印象が違った、かわいらしい部屋でした。

床の間の板はとても高価なものだそうです。

この日は暑い日だったので、1階はそれほどではなかったのですが、2階は不快なくらい蒸し暑かったです。

クーラーはついていないということでした。

以前島原をめぐった時に、『輪違屋』は通常非公開のため外観だけ拝観しました。

その時に「いつか中も見てみたい。」と思っていました。

今回「京の夏の旅」で特別公開が行われたので、楽しみに行ってきました。

床柱や壁紙などさりげなく贅沢な品が使われていると、ガイドの方に教えていただきました。

教えてもらわないと、見落として通り過ぎてしまうほどでした。

2階の座敷は天井が低く、「傘の間」は昼間でも薄暗くて、密談をするような妖しい雰囲気がありました。

それをのぞいているような、不思議な気持ちでした。

花街である島原を、またじっくりめぐってみたいと思っています。

ではこの辺で❣️

最後までお読みいただきましてありがとうございます❤

お気軽にコメントや、ブックマーク、にほんブログ村に応援ポチッとしていただけるとうれしいです。あとり