こんにちは、あとりです❤

20年10月21日

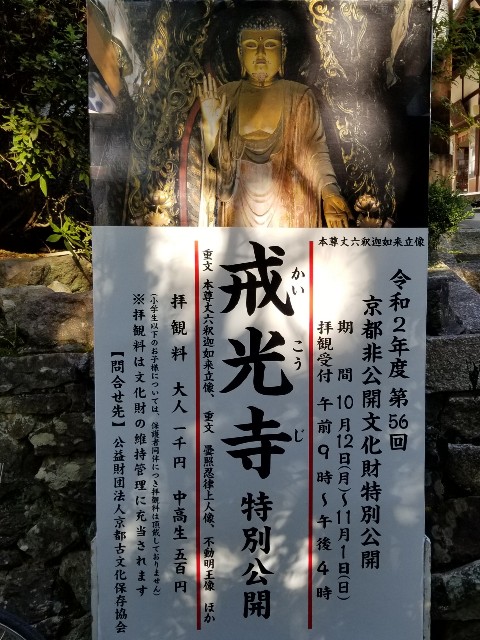

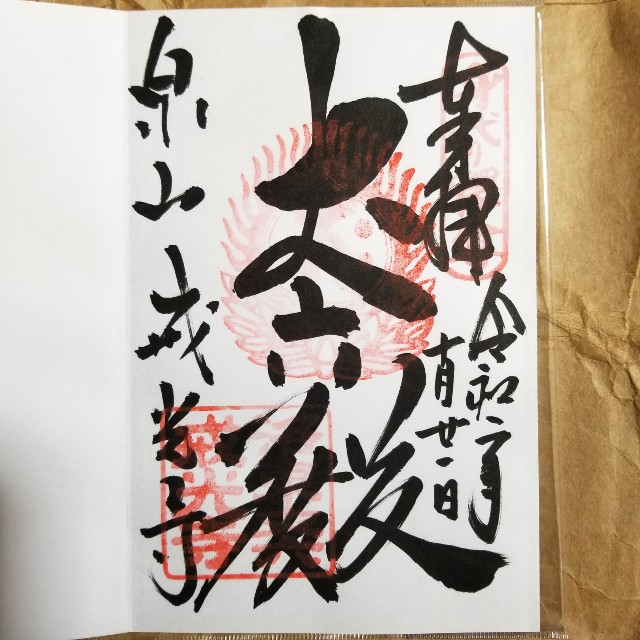

応仁の乱で伽藍を消失しましたが、通称丈六さんと呼ばれる高さ約10メートルもある木像の丈六釈迦如来像(重文)は奇跡的にその大火を免れました。

何度かの移築後、丈六釈迦如来が御水尾天皇の身代わりになったことから皇室の菩提所である泉涌寺の塔頭になりました。

現代でも丈六釈迦如来像の首の辺りに血の跡のような赤い汚れが見られ、これは御水尾天皇が即位争いに巻き込まれ暗殺者に寝首をかかれた時に、丈六釈迦如来が身代わりになりついたものだといわれています。

この逸話から、身代わりのお釈迦様と呼ばれるようになり、「悪しきことの身代わりになってくれる」「首から上の病気、のどの病気を治してくれる」と崇められ、「身代わり丈六さん」の名で親しまれています。

今回「京都非公開文化財特別公開」に合わせて行ってきました。

【本堂】

(本堂の中は撮影禁止でした。)

丈六釈迦如来像は鎌倉時代の仏師、運慶と湛慶の合作で、仏像のみの高さは5.4メートル、台座から光背部を入れると約10メートルにもなります。

今回特別公開で、丈六釈迦如来のすぐそばの足元で拝観することができ、その大きさを体感することができました。

また、丈六釈迦如来の着ている衣の水色と紺色が混ざったような色や、衣の模様、長く伸びた爪など間近で見ることができました。

衣の色は、現在は時間の経過と共に色があせ、しぶい落ち着いた色になっていますが、出来た当時は極彩色だったそうです。

長い爪は人々の願いを取りこぼさず、全て拾い集めるという意味があるそうです。

また、約10メートルもある像のため、丈六釈迦如来像を安置したあと、本堂を覆うように建てたといわれています。

現在本堂は増築されていますが、当時は丈六釈迦如来のお顔が外から拝観出来るような窓が本堂についていたそうです。

また、銀色の防火カーテンが像の上にジャバラのように折りたたまれてついています。

もし火災が起き火を感知したら、一瞬で防火カーテンが降りてきて、丈六釈迦如来像を包み守るそうです。

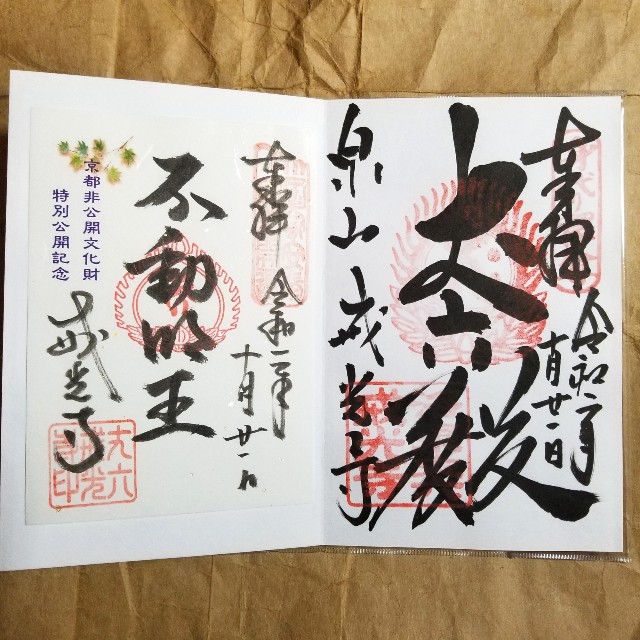

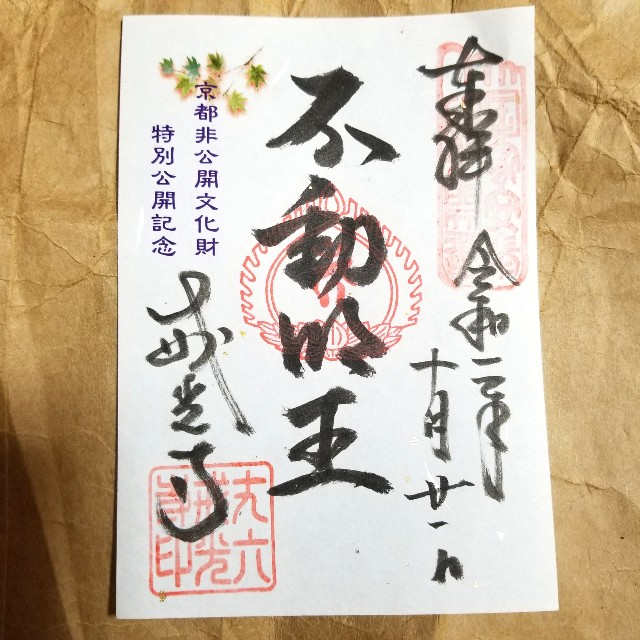

そのほか、鎌倉期の戒光寺開山の木像・曇照忍律上人坐像(重文)や不動明王が拝観できました。

不動明王は左足の裏を見ることが出来き非常に珍しいそうです。

こちらも特別公開で間近で拝観することができました。

不動明王様は扁平足でした(笑)

使われている…?電話

【泉山融通弁財天】

金銭の融通をして下さる弁財天で学芸・商売はもとより「融通をきかせてあらゆるお願いを聞いて下さる」と信仰があつい弁財天です。

御朱印をいただきました。

今回「京都非公開文化財特別公開」でガイドの方のお話を聞きながら、ゆっくり仏像を拝観することができました。

約10メートルある丈六釈迦如来像は、そばで見上げるように拝観するととても迫力がありました。

また、火災から仏像を守りたいという思いが伝わってきました。

『戒光寺』は見どころがたくさんあり、楽しい時間を過ごせました。

ではこの辺で❣️

最後までお読みいただきましてありがとうございます❤

お気軽にコメントや、ブックマーク、にほんブログ村を応援ポチッとしていただけるとうれしいです。あとり

#京都 #京都観光 #観光 #京都旅行 #旅行 #国内旅行 #京都散歩 #お出かけ #京都お出かけ #そうだ京都いこう #そうだ京都行こう #ローカルガイド #京都ガイド #京都観光ガイド #御朱印 #御朱印集め #御朱印めぐり #社寺めぐり #神社仏閣めぐり #Kyoto #女子旅 #一人旅 #一人旅女子