こんにちは、あとりです❤

20年12月2日

京都、東福寺塔頭、『龍吟庵(りょうぎんあん)』に行ってきました。

『龍吟庵』は「東福寺」方丈庭園から徒歩すぐのところにあります。

渓谷・洗玉澗に架かる「東福寺三名橋」の一つ「偃月橋(えんげつきょう)」を渡って行きます。

【偃月橋】

【表門(重文)】

東福寺第三世住持・大明(だいみん)国師(無関普門)の住居跡で、大明国師の塔所(たっしょ)(墓所)が営まれていました。

【方丈と玄関】

方丈は室町時代初期の作で、わが国現存最古の方丈建築で、国宝に指定されています。

【南庭】

作庭家・重森三玲(みれい)による、方丈の南・西・東に配置された3つの枯山水庭園があります。

『龍吟庵』の方丈庭園は三庭とも昭和39年(1964年)の作です。

庭園は南→西→東と見ていきます。

方丈正面の南庭は「無の庭」です。

石も植物もなく、白砂敷きのみの簡素な庭園となっています。

正面は桃山時代作の表門です。

南庭と東庭の間にある竹垣の模様は、稲妻が光っている様子を表していて、これから龍が出現することを表現しています。

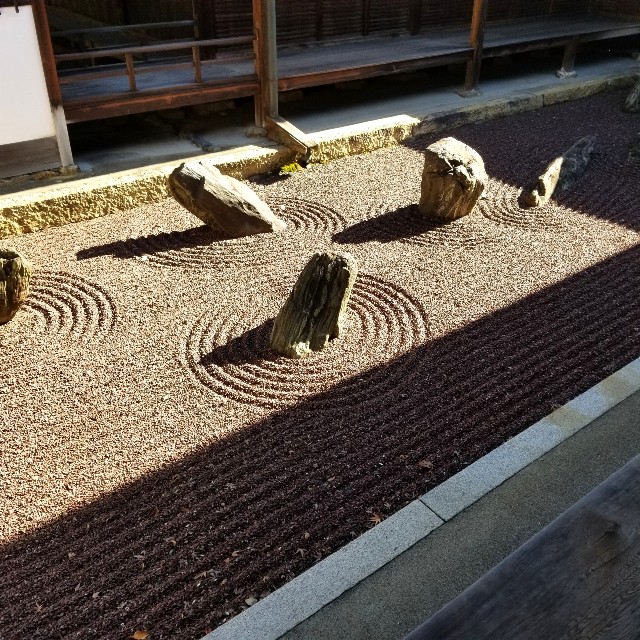

【西庭】

西庭「龍の庭」は、寺名の「龍吟庵」にちなみ、龍が海中から雨雲と共に昇天する姿を、石組によって表現しています。

(写真が上手く撮れなくてすみません🙏💦💦)

写真中央上辺りの石組が龍頭です。

龍の顔(鼻先)と角2本になります。

龍頭を中央に配し、その周りの石組で、海中から渦巻くように現れた龍の体躯を表現しています。

また、白砂は海を、黒砂は黒雲(雨雲)を表しています。

白砂と黒砂が混ざらないように黒砂のふちはモルタルで固めているそうです。

砂の模様(砂紋)は、それぞれのお寺によって手入れをする頻度や、やり方が違うそうで、この砂紋を描くことは修行の一種だそうです。

『龍吟庵』は、1年に1度だけ、板の足場を組んで砂紋を描くそうです。

【開山堂】

方丈背後に建つ開山堂は鎌倉時代作の大明国師坐像(重文)を安置しています。

正面の扁額「霊光」は足利義満筆です。

【東庭】

東庭「不離の庭」は、赤砂に石組が配されています。

東庭の中央に長石が横たわるようにあります。

(写真右端の石です。)その長石の前後に白黒の二石があります。

これは大明国師が幼少の頃、当時は不治の病だった天然痘にかかり、山の中に捨てられた時に、どこからともなく二頭の犬が現れ、狼の群れから三日三晩国師を守ったという故事にもとづいて作庭されました。

中央の長石が幼少時の病に倒れた国師で、その前後の二石が二頭の犬、周りの石が狼の群れを表しています。

また、赤砂が使われているのは、子どもが熱に浮かされた状態で見る風景を、また、不治の病にかかったり、歳をとると山の中に捨てられた暗い歴史を表しているそうです。

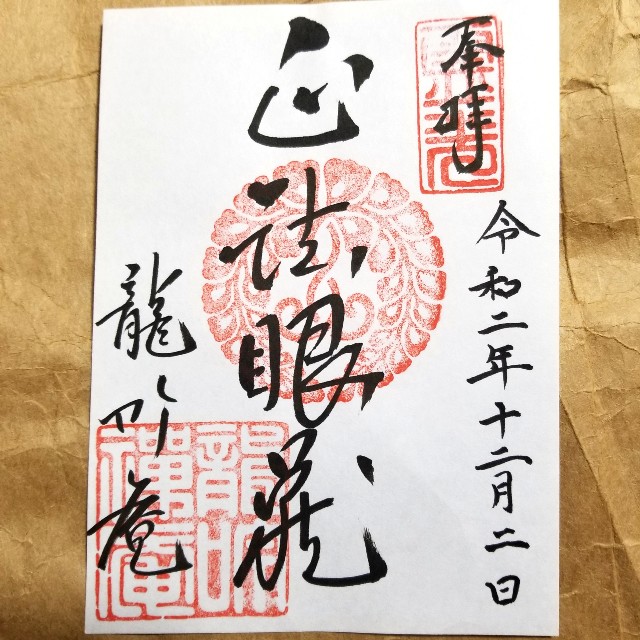

御朱印をいただきました。

『龍吟庵』はとてもおすすめのお寺です。

「東福寺」のすぐそばにありますが、意外と訪れている人は少なくゆっくりと庭園を拝観することが出来ました。

とても丁寧で、わかりやすいガイドを聞きながら、国宝の建物や庭園を見て周り、枯山水庭園の面白さや、作庭家・重森三玲という人物像が(少しだけ)理解出来たように思いました。

庭園は、それぞれの石が何を表しているのかを分かって見ると、漫画の一場面のように見えました。

それと庭園の写真は難しいことが分かりました(笑)庭園を1枚の写真の中に収めることは、とても難しい・・・。

それにしても・・・方丈は国宝で、庭園はとても素晴らしいのに、京都のガイドブックに『龍吟庵』はほとんど載っていません。

なぜ?

他の京都の観光地がすごいのか?

恐るべき、京都・・・。

『龍吟庵』は枯山水庭園の見方が変わるおすすめのお寺です。

ではこの辺で❣️

最後までお読みいただきましてありがとうございます❤

お気軽にコメントや、ブックマーク、にほんブログ村に応援ポチッとしていただけるとうれしいです。あとり

#京都 #京都観光 #観光 #京都旅行 #旅行 #国内旅行 #京都散歩 #お出かけ #京都お出かけ #そうだ京都いこう #そうだ京都行こう #ローカルガイド #京都ガイド #京都観光ガイド #御朱印 #御朱印集め #御朱印めぐり #社寺めぐり #神社仏閣めぐり #Kyoto #女子旅 #一人旅 #一人旅女子